本日1月30日は3分間電話の日。

とてもユニークな名前の記念日です。

今回はその由来をご紹介します。

3分間電話の日

皆さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか。

今では公衆電話は市街地においては概ね1km四方に1台、それ以外の地域においては概ね2km四方に1台という基準で設置されています。

駅以外でぱっと思いつく公衆電話はどこでしょうか。

3分間電話の日はそんな公衆電話にまつわる記念日です。

1970年(昭和45年)1月30日、公衆電話の「市内通話3分打ち切り制」が東京都心で始まりました。

10円玉を入れると2分30秒で打ち切りの予報音のチャイムが2回鳴り、3分で自動的に電話が切れるというシステムです。

それまでは公衆電話からの発信は1通話10円で、時間が無制限だったことから、長電話防止のために導入されたのです。

公衆電話の歴史

そもそも日本において公衆電話はどのような歴史をたどってきたのでしょうか。

公衆電話の始まりとされているのは1900年(明治33年)に上野駅と新橋駅に設置された「自動電話」だと言われています。

この自動電話には5銭と10銭の2つの硬貨投入口があり、硬貨が金庫に落ちる音で料金が支払われたことを交換手に知らせていました。

1通話の時間は交換手がストップウォッチで計測するというアナログぶり。

料金分の通話時間が近付くと、交換手が会話に割り込んで口頭で時間を伝えていました。

しかしながら利用者が増えるにつれ、時間確認が難しくなり、1941年(昭和16年)に1通話の時間制限が事実上撤廃されたのです。

終戦後は公衆電話そのものが減ってしまったため、一般の黒電話を赤く塗って、商店の店頭などにおいてもらう「委託公衆電話」が開始されました。

通話料金は利用者が電話を置いているお店の人に直接払う仕組みでした。

また、終戦直後はインフレで紙幣の流通が増えたことから、通話料金を紙幣で払う人が増え、交換手が音で料金投入を確認することが難しくなりました。

そこで、公衆電話の横に置いた箱に利用者のが通話料を入れるシステムになり、残念ながら通話料の回収率は激減してしまったそうです。

さて、10円の硬貨が発行されたのが1951年(昭和26年)のこと。

この10円硬貨の登場に合わせて、10円で通話ができる機能の開発が始まりました。

通話した分を後から支払う公衆電話が登場したのが1954年(昭和29年)。

すぐに前払いで通話するタイプの公衆電話が登場し、1955年(昭和30年)には日本電信電話公社(現在のNTT)が設置する青電話が登場。

1972年(昭和47年)には100円硬貨も使用できる黄色電話が登場しました。

しかしながら黄色電話は構造やスペースの都合により釣銭が出なかったため「100円玉でモシモシ お釣りはデンデン」などと揶揄されることもあったとか。

その後、1975年(昭和50年)には回転ダイヤルではない押しボタンダイヤルを取り付けたプッシュ式公衆電話が登場。

1982年(昭和57年)にはテレフォンカードを使って通話ができるカード式公衆電話が登場しました。

料金の変遷

公衆電話の料金の変遷も見てみましょう。

1900年(明治33年)の自動電話の際には1通話15銭で時間は5分。

しかし「高すぎる」という声を受けて1904年(明治37年)には5銭に引き下げられました。

1924年(大正13年)には1通話3分となり、1941年(昭和16年)には時間制限がなくなりました。

市内通話が1通話10円と定められたのは1953年(昭和28年)からで、「市内通話3分打ち切り制」が導入されたのが1970年(昭和45年)のこと。

そこから長らく3分10円の時代が続きますが、1993年(平成5年)に通話時間が90秒と短くなり、翌年1994年(平成4年)にあ60秒に短縮されました。

なお、現在の市内通話料金は10円で56秒となっています。

ただし、携帯電話やIP電話などへの通話料金は異なるのでご注意を。

電話代行はテルトルにおまかせ

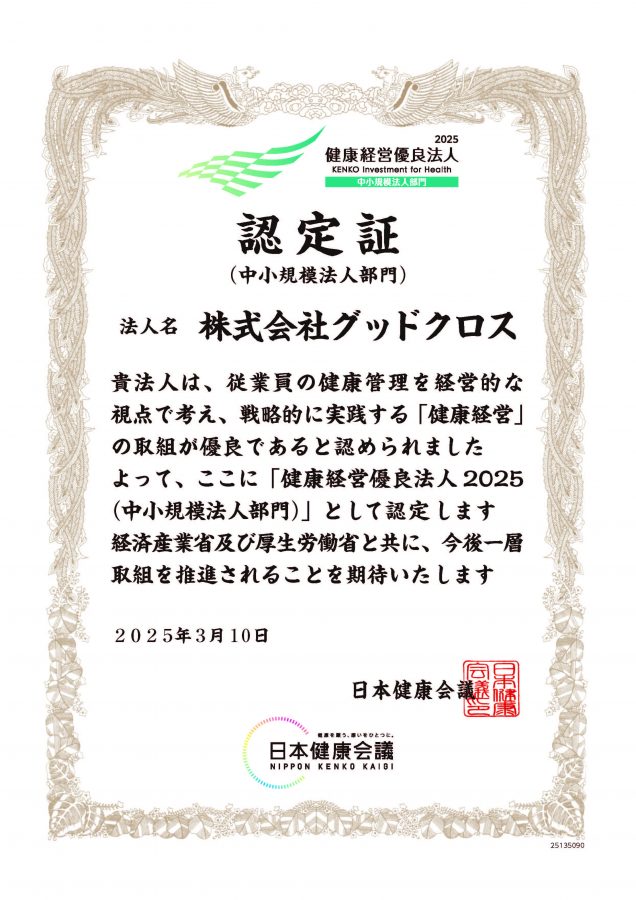

当社はテルトルというコールセンターも運用しており、24時間365日対応しています。

プロの対応で日々受電を行っているので、ご興味のある方はぜひ、テルトルのサイトもご覧ください。

参考:NTT東日本(公衆電話機のうつりかわり) / NTT西日本(公衆電話料金(2024年1月1日以降)) / Kodansha Bluebacks(1月30日 公衆電話の料金が3分間10円に設定)