誰もが知っている俳人といえば俳聖と呼ばれた松尾芭蕉ですが、芭蕉が忍者だったのではないかという説を聞いたことがある方も多いでしょう。

元々は伊賀の出身で、伊賀藩の侍大将藤堂家の三男、藤堂良忠に仕えていました。しかし、松尾家は帯刀を許されているとはいえ身分は低く、武士というより暮らし向きは殆ど農民。藤堂家では厨房をまかされていました。

芭蕉より2歳年上の良忠が俳諧を習っていたため、芭蕉も主と共に習い始めます。

ところが良忠が年若くして亡くなってしまい、芭蕉はそこからどっぷりと俳句の道に進みだすのです。

芭蕉が何故俳聖ともよばれているかといいますと、俳句というものは当時まだ確立したものにはなっておらず、室町時代に流行した長い連歌の一部で、和歌を世俗的にした言葉遊びのような位置づけだったものを、五・七・五の短い文章の中に花鳥風月、日本の四季と写実と感嘆を盛込んだ芸術に高めたという点ではないでしょうか。

誰もが知る「古池や蛙飛びこむ水の音」という有名な句がありますが、それまでの連歌の一部としての俳句であれば、蛙の鳴き声に的を絞った言葉遊びとなって詠まれていたと思われます。例えば「河津路の蛙の声が響く夜」のような感じです。

実際、この名句が生まれた句会でも、他の人からは、蛙の声の大きさや鳴き方にフィーチャーされたものばかりが出たようです。

古池や蛙飛びこむ水の音は、蛙の鳴き声ではなく蛙が飛びこむという小さな音によってわかる静けさ。静寂こそが焦点であります。この句が当時の俳諧の世界に与えた衝撃というのは多大なものでした。

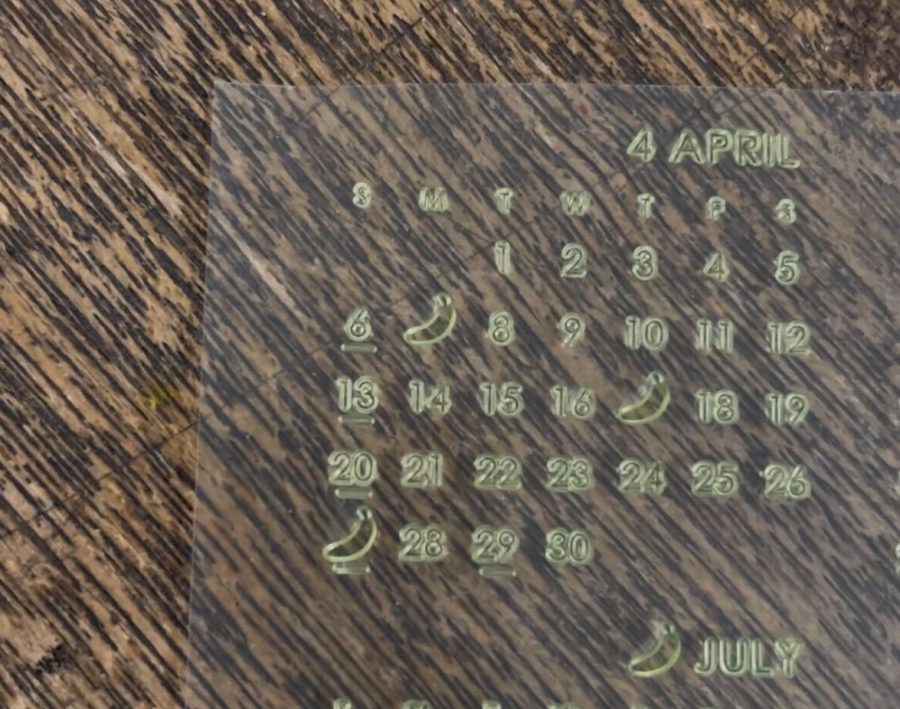

俳諧師の中でも飛び抜けた存在となっていった芭蕉は江戸に出た当初は桃青と名乗っていましたが、生涯の弟子であり、経済的援助者でもある豪商の杉山杉風が提供した深川の庵に植えられた芭蕉(バナナに似ている植物)に因み、深川に居を移してからは芭蕉を名乗るようになりました。

また蕉風俳句の理念である「不易流行」という考えを生みだしました。「不易」は変わらないもの、変えてはいけないもの。「流行」は時代の変化によって生み出されていく革新的なものです。そのどちらもなくてはいけないということで、俳句を作るだけでなく、人生観にも影響を与えました。

変えてはいけないものは基本として絶対的なものであるが、同時に新しい流行を入れていかないと 良い句は作れない。転じて新しいものを常に取り入れていかないと普遍となるものではなくなるという考え方です。

さて、芭蕉忍者説というのはずっと言われ続けていますが、それは芭蕉が忍者の里伊賀の出身であることと、武士であったときに仕えていた主が服部半蔵の血筋であったこと、奥の細道の旅で諸国を回るスピードがあまりにも早いということ等が主な要因のようです。

奥の細道の旅に出たのは41~46歳くらいの時と言われており、人生50年の時代ではそこそこの老人です。(脇道に逸れますが、桃太郎のおじいさんとおばあさんは40歳という想定だそうです。ショック)

そんな老体で毎日16kmくらい、多いときには40Kmも歩いて、しかもすごいスピードというのは相当な健脚であるということ。

当時仙台藩は幕府から日光東照宮の修繕を命じられていて、その費用は莫大なものでした。それに怒った仙台の伊達家が謀反をおこさないかを密かに見張るという役割を担っていたのではないかといわれているようです。

確かに、芭蕉のお供をした曾良の日記などを見ると芭蕉たちの仙台藩領内での行動はおかしな点が目につきます。

まずは出発するときに、あんなに焦がれていた松島であったにもかかわらず、松島はわずか1泊で通り過ぎ、しかも松島があまりに素晴らしすぎてとうとう一句も詠めなかったと嘆いています。(因みにご存知の方も多いと思いますが、松島やああ松島や松島やとは芭蕉は詠んでいません)

しかし、その前に到着した黒羽では13泊、須賀川で7泊もしていますし瑞巌寺、石巻港も念入りに見物しているそうです。これらの土地は仙台藩の軍事上の重要な場所であったため、本来の目的はこっちだったのではないか、とも言われているのです。

更に、この時代に旅をするとなると現代では考えられないほどのお金がかかります。けれど彼にはできていた。それは、幕府の隠密であるがゆえに豊富な資金を提供されていたのではないかということ。

しかし、奥の細道は芭蕉自らが執筆したものではありますが、リアルタイムでつけた日記とは違い、後から何度も推敲して書き記したものです。

その時は本当に素晴らしくて詠めないにしても、芭蕉が後から思い起こして松島の素晴らしさを一句にもできないわけがありません。

俳句をしていると、あまりに素晴らしくて詠めないということは、結構誰もが体験することなので、そのことを強調したかった芭蕉は敢えて松島の件では詠めなかったとして、弟子の曾良の句のみを紹介しているのではないでしょうか。

また、初めに長く逗留した黒羽には古くからの知人が多くいたため、色々と歓待されています。江戸を発った後久しぶりに再会した旧知の人々のもてなしに居心地がよかったのでしょう。動きたくなくなる気持ちもわかります。

初めに13泊したからこそ、後はちょっとこれじゃあまずいぞとなって急ぎに急いだ旅程となったのではないかとも考えられます。旅程が長くなれば旅費もかさみますし。

また、何かの本で読んだのですが、当時の芭蕉というのはかなりの人気者で、例えるなら、全盛期の小室哲也のような存在だったというのです。

今と違ってテレビもネットも無い時代ですから、そんな人が自分のところに来てくれるとあっては、知り合いや親類を沢山招いて大歓待するでしょう。お金も沢山集まったに違いありません。

宿をはじめ篭や舟などの乗り物や食べ物も色々と提供してもらえることもあったでしょう。

それに潤沢に旅の資金があると言いますが、芭蕉庵を売っているのです。お金が沢山かかるというのが分かっているからこそ住まいを売ってお金を作ったのでしょうから潤沢にあって当たり前です。

筆者が勘だけで何の裏付けもなく無責任に申し上げますと、怪しいのは御供の曽良です。

曽良はなんと言っても芭蕉の没後60を超えてから幕府の巡見使随員という要職についています。武家の出とはいえ、それまで士官もせず、俳諧師として生活していたものが、コネなどがあったにせよ、いきなりそのような役職にとりたてられるというのはおかしいのではないかと思います。

しかも巡見使随員というのは各藩の様子を見に行って、藩政などを甲乙丙のように優劣を点けて評価する役目だったそうです。これはもう相当に怪しいと思います。

やはり曾良こそ怪しいという説を唱える人の中には、曾良はそれほど良い句を詠めない凡才みたいに言う人がいますが、わたくしは奥の細道の中の河合曾良の「卯の花をかざしに関の晴れ着かな」という一句が大好きです。

このように俳句は良し悪しだけでは計れないものです。

グッドクロスが毎月水曜の夜に開催している「ふらっと夜セミナー」でも次回は初心者向けの俳句講座を予定しています。

是非、五七五という短い文章の中に心情を入れる面白さと、それが人に伝わる高揚感を体験にいらしてください。